JRRVF - Tolkien en Version Française - Forum

Vous n'êtes pas identifié(e).

- Contributions : Récentes | Sans réponse

Annonce

Pages : Précédent 1 2 3 4 bas de page

#226 02-10-2025 21:10

- Silmo

- Inscription : 2002

- Messages : 4 222

Re : The Letters

"Farpaitement" et "Dans mes bras" et ces sortes de choses.

Hors ligne

#227 02-10-2025 22:11

- Yyr

- Lieu : Reims

- Inscription : 2001

- Messages : 3 294

Re : The Letters

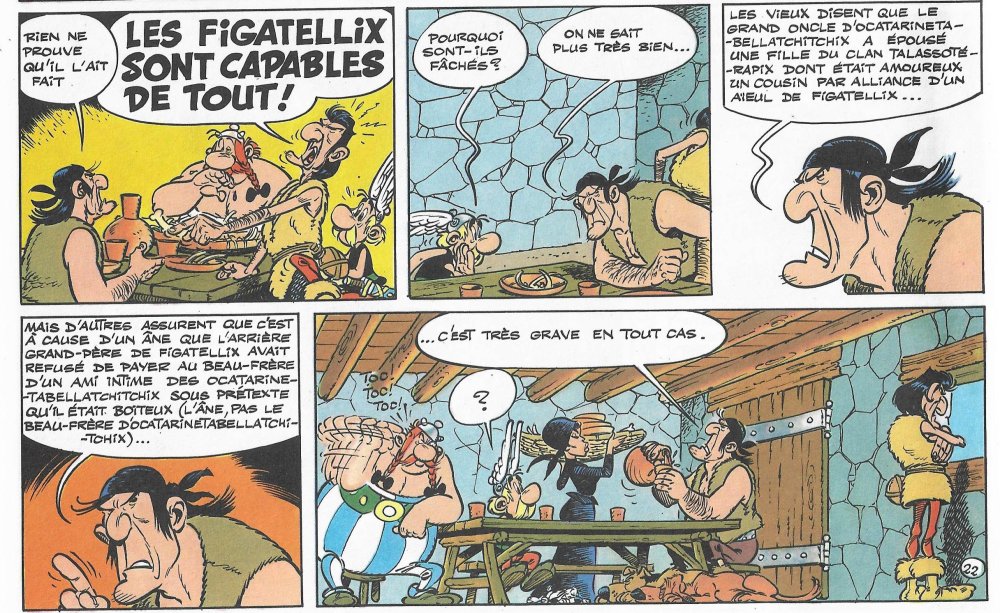

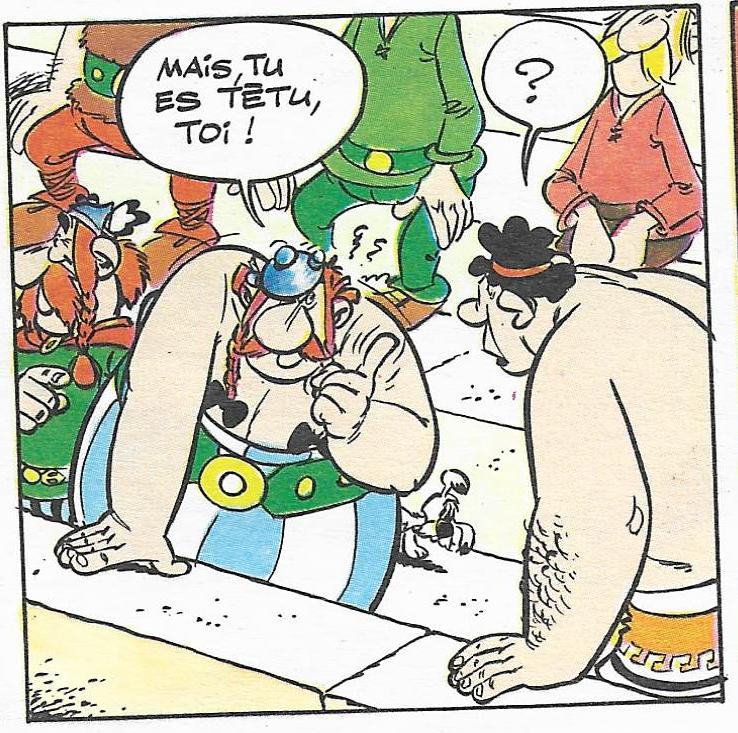

Je pensais que tu allais me sortir : « Mais tu es têtu, toi » (quel album ? ;))

Hors ligne

#228 02-10-2025 22:45

- Beruthiel

- Inscription : 2002

- Messages : 219

Re : The Letters

Astérix aux Jeux Olympiques, si je peux me permettre d'intervenir...

Hors ligne

#229 02-10-2025 22:59

- Hyarion

- Inscription : 2004

- Messages : 2 581

Re : The Letters

Merci pour les références supplémentaires.

A noter que pour la citation suivante [de Caroline Fourgeaud-Laville], la référence de Lisa Nevett, « Gender Relations in the Classical Greek Household. The Archaeological Evidence » a été revisité par celle-ci dans l'article de 2007 que je cite, à la lumière des fouilles effectuées entre-temps.

Merci pour cette précision : il est toujours utile d'être au courant de l'évolution des réflexions des chercheurs d'un article à l'autre.

Les gender studies m'ennuient lorsqu'elles versent de l'étude historique dans le militantisme ou dans l'appréciation des faits historiques à l'aune des idées contemporaines. Mais à ce compte-là, toutes les études historiques qui versent dans ces travers ont tendance à m'irriter. :|

C'est plus ou moins la même chose me concernant : les études historiques biaisées idéologiquement tendent aussi à m'agacer, aujourd'hui sensiblement plus qu'hier. J'ai déjà fait allusion dans un autre fuseau à Johann Chapoutot, historien compétent sur la période du nazisme, et injustement attaqué par certains aspects, mais pouvant cependant faire, notamment par « anticapitalisme », des parallèles discutables entre le passé et le présent. Je me souviens aussi d'une ancienne discussion que nous avions eu ailleurs, et dans laquelle il avait été question de Thomas Piketty : après cette discussion, j'avoue avoir très rapidement arrêté de le lire et de l'écouter, tant désormais ses lourds partis pris militants me sautent trop aux yeux et m'ennuient... Globalement, au-delà des universitaires, j'observe avec lassitude une tentation permanente, et évidemment loin d'être nouvelle en France, de vouloir s'emparer de l'histoire... pour raconter encore et toujours « des histoires », ultra-militantes et n'ayant bien entendu rien à voir avec la recherche historique, qu'il s'agisse de la promotion niaise de Robespierre par tel député mélenchoniste ou de la « véritable histoire » de Jeanne d'Arc ou de Charles Martel à la sauce mystico-nationaliste d'un Philippe de Villiers...

Elendil a écrit :spécialiste de la céramique grecque

Modestie oblige, je ne suis pas spécialiste mais j'ai passé quatre ans d'études à l’École du Louvre consacrées à une brève période, les céramiques des 7ème et 6ème siècles avant notre ère, je suis nul sur le reste sauf quelques notions basiques :-)

Franchise oblige, c'est moi, et non Elendil, qui t'ai attribué à tort cette spécialité générale... ^^'

Silmo a écrit :Des pinaillages qui ont tout de même conduit à la séparation des églises.

Non. D'une part, les déterminants de la séparation des Églises entre Orient et Occident sont beaucoup plus complexes que cela (les querelles d'ego et d'autres facteurs y ont une très large part). D'autre part, je n'ai parlé que d'un seul pinaillage (le filioque) lequel n'a pas provoqué de division disons supplémentaire à ma connaissance (ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un problème). Pour rappel Nicée, c'est 325 ; la séparation "officielle" (car c'est en réalité plus étalé) entre l'Occident & l'Orient 1054 (ça fait un peu tard le lien de cause à effet ;)).

Attention, si je puis me permettre, avec cette histoire de séparation supposée « officielle » en 1054, car on a tendance à oublier l'étalement auquel tu fais toi-même allusion... :-)

Même si des manuels scolaires du secondaire continuent, encore aujourd'hui, à parler d'un schisme ayant eu lieu en 1054 entre Église catholique et Église orthodoxe (par souci d'établir de nécessaires repères basiques propres à l'histoire scolaire), il est en fait plutôt inexact de considérer cette date comme décisive. Je ne suis pas plus spécialiste de cette autre question de la Chrétienté médiévale que je ne le suis de l'« hérésie » dite « cathare », que la lettre 254a de Tolkien m'a amené à évoquer ici précédemment, mais je me permets d'apporter quelques éléments succincts, ne faisant ici que répéter des choses lues ou relues ailleurs il y a quelque temps.

Il y a bien eu une crise en 1054, mais c'est avant tout une histoire de prise de becs entre la papauté de Rome et le patriarche de Constantinople, avec des excommunications mutuelles (soit une sorte d'échange d'insultes sophistiqué mais toujours fraternel : plaisir d'offrir, joie de recevoir... J'ironise, évidemment). Il ne s'agit pas vraiment d'un « non-évènement » comme on le dit parfois maintenant, mais disons que les sources contemporaines (au XIe siècle) en font assez peu état, et que cela n'a apparemment pas constitué en soi un traumatisme profond, puisqu'il n'y a pas eu de suite dans l'immédiat et que les deux Églises romaine et byzantine restent alors en fait unies, « en communion ». Ainsi lorsque Jérusalem sera prise par les Latins en 1099 lors de la première croisade, la messe y sera ensuite dite en latin et en grec. C'est par la suite que les prises de distance et les divisions vont s'accumuler entre Latins et Grecs (byzantins), pour des raisons diverses, allant de la géopolitique à des questions plus proprement religieuses comme le Filioque. La rupture est en fait franchement actée au début du XIIIe siècle, avec le pape Innocent III considérant les Grecs comme « schismatiques », et la quatrième croisade détournée vers Constantinople qui est prise par les Latins en 1204 (la croisade « contre les Albigeois » commencera peu après, en 1209).

Incidemment, pour ce qui concerne notre époque, je me demande parfois ce qu'il reste de la notion d'excommunication, en dehors de quelques rares décisions pontificales comme celle qu'avait prise Jean-Paul II contre les lefebvristes, avant que lui-même et ses successeurs ne cessent de revenir dessus, au nom de l'unité toujours recherchée de l'Église. J'avais lu une fois, sur Twitter alors pas encore devenu X, un prêtre catholique intégriste (il y aurait des choses à dire sur le clergé actif sur les réseaux sociaux – y compris notamment sur un certain dominicain populaire chez une jeune audience –, loin de toujours élever le « débat »...) parler d'une sorte d'excommunication « automatique », en cas de tel ou tel supposé péché manifeste et dispensant de toute déclaration ecclésiastique formelle : une manière bien commode de condamner tout le monde à la carte, quoique certes sans beaucoup de portée dans le monde actuel...

- d'un côté, pour Tolkien par exemple, il n'y a pas plus universel que le Christ : toute autre universalité lui est soumise, en quelque sorte (on le voit par exemple à la fin de l'essai sur Faërie) ;

- d'un autre côté, pour Hyarion par exemple, le Christ peut dire quelque chose d'universel (ex. « la vérité vous rendra libre »), mais ceci est soumis à une universalité plus grande : la foi chrétienne ne peut prétendre à l'universalité stricte, elle reste particulière.

Et voilà qui est normal, et ce pourquoi je suis reconnaissant à Benjamin de s'être exprimé comme il l'a fait.

Il ne s'agit pas d'imposer à l'une des parties la façon de voir de l'autre mais de faire l'effort de comprendre et de formuler chacune des façons de voir.

Je ne saurais mieux dire.

Et je te rejoins également, Jérôme, sur un autre point :

ce qui est à marquer d'une pierre blanche, je trouve, c'est cet échange entre nous tous d'un meilleur ton qu'autrefois.

Amicalement à toutes et à tous,

B.

Hors ligne

#230 03-10-2025 09:04

- Elendil

- Lieu : Velaux

- Inscription : 2008

- Messages : 1 200

Re : The Letters

Silmo a écrit :Elendil a écrit :spécialiste de la céramique grecque

Modestie oblige, je ne suis pas spécialiste mais j'ai passé quatre ans d'études à l’École du Louvre consacrées à une brève période, les céramiques des 7ème et 6ème siècles avant notre ère, je suis nul sur le reste sauf quelques notions basiques :-)

Franchise oblige, c'est moi, et non Elendil, qui t'ai attribué à tort cette spécialité générale... ^^'

Mince, je voulais le signaler et j'ai oublié.

La rupture est en fait franchement actée au début du XIIIe siècle, avec le pape Innocent III considérant les Grecs comme « schismatiques », et la quatrième croisade détournée vers Constantinople qui est prise par les Latins en 1204 (la croisade « contre les Albigeois » commencera peu après, en 1209).

Je pense en effet que la prise de Constantinople par les Latins est la véritable rupture (une histoire des invasions des peuples « frères » serait intéressante...) De fait, sur la toute fin, les empereurs byzantins ont voulu revenir officiellement dans une pleine communion avec l'Eglise catholique afin de bénéficier de l'aide de la chrétienté occidentale contre Mehmet II lorsque celui-ci s'est fait menaçant. Mais d'une part la décision fut trop tardive, de l'autre, elle fut vivement combattue par le clergé orthodoxe et surtout par le peuple, qui se souvenait du traumatisme survenu deux siècles et demi plus tôt.

J'avais lu une fois, sur Twitter alors pas encore devenu X, un prêtre catholique intégriste (il y aurait des choses à dire sur le clergé actif sur les réseaux sociaux – y compris notamment sur un certain dominicain populaire chez une jeune audience –, loin de toujours élever le « débat »...) parler d'une sorte d'excommunication « automatique », en cas de tel ou tel supposé péché manifeste et dispensant de toute déclaration ecclésiastique formelle : une manière bien commode de condamner tout le monde à la carte, quoique certes sans beaucoup de portée dans le monde actuel...

Je confirme, c'est l'excommunication latæ sententiæ « déjà prononcée », du fait même de l'acte commis (il y a pas mal de cas concernés : apostasie, schisme, hérésie, participation à l'avortement, violation du secret de la confession, violence physique contre le Pape, etc.)

E.

Hors ligne

#231 07-10-2025 20:50

- Yyr

- Lieu : Reims

- Inscription : 2001

- Messages : 3 294

Re : The Letters

D'accord avec vous à la virgule près.

La seule différence avec vous Damien & Benjamin, c'est que je n'ai pas votre mémoire : chapeau !

Je résume ici le bon article de Sylvain Gouguenheim, « L'Occident est-il responsable du schisme avec l'Orient ? », in L'église en procès : la réponse des historiens, sous la dir. de Jean Sévilla, Tallandier / Le Figaro, 2019, p.33-51.

La réalité conflictuelle entre les Latins et les Grecs est au croisement de plusieurs éléments :

- des usages différents (ordination des hommes mariés chez les Grecs, jeûne du samedi pendant le carême, communion avec pain levé ou pain azyme) ;

- des divergences théologiques (dont le filioque) ;

- des oppositions sur le gouvernement de l'institution ecclésiastique ;

- une intrication avec le contexte politique, notamment le rôle des empereurs dans la vie de l'église, y compris en matière de dogme !

Il s'est agi de l'affrontement de deux sociétés (voire de deux civilisations) davantage que de deux églises.

Furent aux prises essentiellement trois acteurs : le pape, le patriarche de Constantinople et l'empereur de Byzance (coopération très étroite entre ces deux derniers), parfois un quatrième (empereur carolingien).

Les querelles ne furent pas décisives jusqu'au IXe siècle.

C'est surtout dans la deuxième moitié du IXe siècle que la division va s'élargir, avec l'affrontement violent entre le pape et le patriarche Phôtios : affrontement essentiellement politique et querelle d'ego relativement à des questions de juridiction ecclésiastique.

La crise de 1054, la plus célèbre, sera vite oubliée. Les divergences théologiques sont cette fois au premier plan, mais la crise serait presque comique, advenant par le biais de plusieurs acteurs intermédiaires très mauvais en traduction et en bonne foi.

L'incompréhension sera ensuite croissante :

- affirmation de l'indépendance de l'église par rapport au pouvoir temporel chez les Latins (réforme grégorienne) versus absence de séparation entre les sphères spirituelles et temporelles chez les Grecs (mais appel à la croisade par le pape !) ;

- rivalités montantes (ex. autour des Lieux Saints) et même montée d'une xénophobie réciproque.

Et c'est le crime inexpiable du Sac de Constantinople en 1204 par les Croisés latins (meurtres pillages et viols) qui, certainement, aura consommé la rupture.

En 1453, lors de la Chute de Constantinople face aux Ottomans, les Grecs seront laissés à leur sort par leurs frères Latins. (*)

L'auteur conclut :

On était arrivé au terme d'un lent processus d'éloignement et d'affirmation de deux pôles opposés au sein de la Chrétienté. Le fossé était théologique et liturgique (Filioque (**), pain azyme), ecclésiologique (ordination d'hommes mariés, hiérarchie romaine ou collégialité orientale), politique (rôle de l'empereur dans la vie de l'Église) et civilisationnel. Tout opposait Latins et Grecs. 1054 ne fut qu'une péripétie, et ce fut le crime impardonnable de 1204 qui entérina la fracture au cœur de l'Église et de l'Europe. Dans la mémoire occidentale, Byzance comme l'orthodoxie furent rejetés dans un monde extérieur. La cicatrice demeure.

Art. cité, p.50

On aimerait pouvoir en sourire ...

... Mais le cœur n'y est pas.

_____________________

(*) Ici Sylvain Gouguenheim n'évoque pas les nuances utilement rapportées par Elendil :

De fait, sur la toute fin, les empereurs byzantins ont voulu revenir officiellement dans une pleine communion avec l'Eglise catholique afin de bénéficier de l'aide de la chrétienté occidentale contre Mehmet II lorsque celui-ci s'est fait menaçant. Mais d'une part la décision fut trop tardive, de l'autre, elle fut vivement combattue par le clergé orthodoxe et surtout par le peuple, qui se souvenait du traumatisme survenu deux siècles et demi plus tôt.

(**) Le filioque est décrit comme une querelle importante mais pas décisive, querelle de fond qui opposa du reste d'abord l'église carolingienne à la fois au pape et aux Byzantins (puis le pape finit par l'admettre, non les Grecs). Et chaque nouvelle crise était l'occasion de remettre le couvert sur le Filioque ... Ayant écouté au dernier Carême une conférence à trois voix (catholique, protestante et orthodoxe) sur le Credo (à l'occasion du 1700e anniversaire de Nicée), le prêtre orthodoxe répondait que le premier problème, pour lui, résidait dans le fait que le Filioque ait été inséré — et donc le Credo modifié — à la faveur d'un concile régional (initiative des théologiens espagnols à la fin du VIe siècle, adopté au début du XIe siècle au Concile d'Aix ... à la demande de Charlemagne ... et contre l'avis du pape !). Ce que je conçois bien.

Hors ligne

#232 07-10-2025 20:51

- Yyr

- Lieu : Reims

- Inscription : 2001

- Messages : 3 294

Hors ligne

#233 08-10-2025 08:47

- Elendil

- Lieu : Velaux

- Inscription : 2008

- Messages : 1 200

Re : The Letters

- des usages différents (ordination des hommes mariés chez les Grecs, jeûne du samedi pendant le carême, communion avec pain levé ou pain azyme) ;

A noter qu'on est là dans le registre des usages et qu'aucun de ces points n'est en lui-même déterminant. Le jeûne est une affaire personnelle, la seule différence étant la manière de le prôner et les temps « officiels » de jeûne. Quant à l'ordination des hommes mariés, elle n'advint en Occident qu'en 1139 (Deuxième concile du Latran). Quoi qu'il en soit, l'Eglise romaine admet les divergences d'usage : aucune des Eglises catholiques orientales n'a été forcée de renoncer à ses traditions propres lorsqu'elles ont décidé de retrouver la pleine communion avec l'Eglise romaine (et de fait, l'Eglise maronite estime avoir de tout temps été en pleine communion avec l'Eglise romaine, nonobstant les différences d'usage).

- des divergences théologiques (dont le filioque) ;

- des oppositions sur le gouvernement de l'institution ecclésiastique ;

Ce sont évidemment les deux pierres de touche. La seconde me semble en réalité la plus importante*, puisque certains mettant en cause la première n'hésitent pas à affirmer que l'insertion du filioque a des conséquences sur la seconde... Cela dit, les nombreuses rencontres entre les papes Jean-Paul II et Benoît XVI avec les Patriarches de Constantinople semblent montrer que ces divergences ne sont pas insurmontables.

E.

* Sauf de la part d'une minorité « intégriste » qui préfère s'arc-bouter sur des positions historiques et considère le moindre pas vers l'autre comme une défaite. Il y en a clairement des deux côtés (même si, objectivement, il semble y en avoir plus du côté orthodoxe aujourd'hui).

Hors ligne

#234 08-10-2025 12:13

- Silmo

- Inscription : 2002

- Messages : 4 222

Re : The Letters

La réalité conflictuelle entre les Latins et les Grecs est au croisement de plusieurs éléments [etc]

Yes Sir, réponse parfaite. Intention bien plus géopolitique que théologique (avec divers prétextes que je ne dirai pas capillotractés puisqu'alors, on ne se tirait pas les cheveux mais la barbe, selon la légende, quoique ça se discute, les latins de cette époque ne portaient pas forcément de barbe ou rarement, ça limite la discussion) quoi qu'il en soit ce sont d'abord et avant tout des disputes de territoires, de pouvoir, d'installation d'évêchés, de nominations de fils de famille, de petits royaumes, etc, bien moins que la question du Filioque, prétexte à trop de conflits (on n'a pas évolué depuis pour faire de la religion un sujet de guerres).

Plus nuancé que moi, je recommande, en livre de poche, aux éditions Talandier, "Histoire de la Papauté, 2000 ans de mission et de tribulations" par Yves-Marie Hilaire, 2003.

Fan de l'histoire d'Istanbul pour y être allé quatre fois, le sujet m'intéresse. La rupture ne fut pas du fait des Latins et des Croisés sincères dans leur foi mais des banquiers vénitiens profitant de la Quatrième Croisade pour reprendre leurs avoirs à Constantinople et repartant chez eux en laissant les autres Croisés se faire dévaster en se rendant à Jérusalem.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8g … ple_(1204)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Quatri%C3%A8me_croisade

PS (toujours un ps) : Le film "Kingdom of Heaven" évoque la Troisième Croisade à l'époque de Saladin, elle aussi tragique mais sans rôle des Vénitiens :-).

Hors ligne

#235 08-10-2025 23:07

- Hyarion

- Inscription : 2004

- Messages : 2 581

Re : The Letters

L'incompréhension sera ensuite croissante :

- affirmation de l'indépendance de l'église par rapport au pouvoir temporel chez les Latins (réforme grégorienne) versus absence de séparation entre les sphères spirituelles et temporelles chez les Grecs [...]

Je me permets de souligner, au passage, qu'il ne faudrait pas en conclure que l'Église d'Occident serait devenu « moins politique » : au contraire, avec la réforme grégorienne, la papauté a affirmé une indépendance loin de se limiter au champ spirituel, puisque revendiquant un pouvoir théocratique universel avec des implications temporelles. Cela me parait important pour comprendre pourquoi le catholicisme a toujours eu un rapport avec la politique en Occident, au moins depuis l'empereur romain Constantin et a fortiori depuis la disparition de l'Empire romain d'Occident qui a amené l'Église à s'investir dans le champ temporel, tandis qu'en Orient, l'Église orthodoxe est resté dominée par une autorité impériale (byzantine) solide et dès lors bien davantage cantonnée aux charges spirituelles. L'historien Fernand Braudel a écrit des choses intéressantes là-dessus...

L'église en procès : la réponse des historiens, sous la dir. de Jean Sévilla, Tallandier / Le Figaro

Attention, si je puis me permettre, concernant Sévilla : avec lui, on n'est toujours moins dans la recherche historique que dans le journalisme militant droitier. C'est un essayiste plutôt qu'un historien, qui aura passé sa vie à vouloir « rectifier » l'histoire dans un sens « anti-gauche », tout en faisant parti de ces gens « de droite » persuadés d'être « normaux » et épargnés par l'idéologie (N.B. : le christianisme ne « préserve » pas en soi de la politique, mais au contraire fait parti du « marché » des idéologies présentes dans le débat public démocratique – sauf à choisir religieusement le désert –, avec donc des nuances diverses « de droite », « de gauche » ou autre dont on ne peut s'affranchir d'office sous prétexte de se dire « chrétien »)...

J'ai bien noté cependant, cher Jérôme, que tu fais référence à un article de Sylvain Gouguenheim, qui lui, est un historien médiéviste autrement plus sérieux, même si son livre Aristote au Mont Saint-Michel. Les racines grecques de l'Europe chrétienne a fait l'objet d'une très vive polémique lors de sa parution en 2008. Cet ouvrage continue d'ailleurs encore aujourd'hui d'être instrumentalisé « à droite », où on aime bien l'idée que l'Occident ne doive rien au monde arabo-musulman quant à la transmission du patrimoine intellectuel grec antique au Moyen Âge, ce qui est plus ou moins la thèse de Gouguenheim, lequel avait été, à l'époque, désigné par certains de ses détracteurs en France comme étant un «islamophobe [sic] au service de la Restauration sarkozyste» (mêler à ça le souvenir de la Restauration des Bourbons au XIXe siècle et le délinquant en col blanc Nicolas Sarkozy : quelle drôle d'idée, avec le recul... même s'il est vrai que Sarkozy était président de la République à l'époque et qu'il était conseillé par un nationaliste catholique notoire, l'inénarrable Patrick Buisson).

La question du rapport du monde arabo-musulman médiéval à l'hellénisme est en tout cas complexe, et certains « à gauche » sont parfois sans doute trop prompts à vouloir défendre « les Arabes » (du Moyen Âge) au nom d'enjeux politiques « antiracistes » actuels.

Disons succinctement que s'agissant de l'œuvre d'Aristote, que l'on imagine souvent, à tort, avoir été beaucoup commentée par les philosophes arabes, celle-ci a été traduite non pas par « les Arabes », mais par certains ressortissants du monde arabo-musulman, notamment chrétiens et juifs arabophones, dans un contexte de refus semble-t-il assez général d'apprendre le grec dans le monde arabo-islamique, et d'influence de la pensée aristotélicienne bien moins importante en terre d'islam que dans l'Occident latin, la partie politique de l'œuvre d'Aristote ayant même été assez significativement ignorée dans le monde arabo-musulman.

Toujours est-il que le livre de Gouguenheim a été très largement critiqué et contredit par divers spécialistes, malheureusement pas toujours dépourvus eux-mêmes d'arrières-pensées idéologiques. En revanche, les autres publications dudit Gouguenheim ont été, et sont depuis, beaucoup mieux acceptées et font bien davantage consensus, notamment ses travaux ayant démontré l'inexistence d'une « peur des chrétiens de l'an mil », ou consacrés à des sujets originaux tels que les derniers païens baltes face aux chrétiens étudiés sur un temps long (XIIIe-XVIIIe siècles).

Pour en revenir au schisme entre catholiques et orthodoxes, et en particulier s'agissant de la culture orthodoxe byzantine, si je dois moi-même recommander des références, ce seront évidemment, entre autres, les livres de l'historien byzantiniste Alain Ducellier, qui fut un des mes professeurs à l'Université de Toulouse II, décédé en 2018, et dont j'ai eu l'occasion de parler et de citer des ouvrages plusieurs fois par le passé dans d'autres fuseaux en ces lieux.

Fan de l'histoire d'Istanbul pour y être allé quatre fois, le sujet m'intéresse. La rupture ne fut pas du fait des Latins et des Croisés sincères dans leur foi mais des banquiers vénitiens profitant de la Quatrième Croisade pour reprendre leurs avoirs à Constantinople et repartant chez eux en laissant les autres Croisés se faire dévaster en se rendant à Jérusalem.

Le rôle des banquiers vénitiens est effectivement connu, cher François, mais il me parait cependant difficile d'imputer la rupture à un seul motif qui serait financier, fut-ce dans le contexte particulier de la croisade.

Alain Ducellier, dans son livre Les Byzantins. Histoire et culture, évoque « la vieille hostilité latine qu'engendrent à la fois, en un mélange difficile à doser, prétentions politiques, appétits économiques et incompréhension religieuse ». Plus loin, il écrit :

[...] À vrai dire, au moins jusqu'au XIIIe siècle, le monde chrétien ne s'est senti irrémédiablement coupé en deux ; la séparation définitive ne date en fait que de la quatrième croisade, et encore ni Byzance ni le pape Innocent III n'en sont directement responsables. C'est alors que, après s'être emparés de Constantinople et l'avoir atrocement pillée, les Latins ne cesseront plus d'insister sur le schisme grec, parce que la croisade, théoriquement dirigée contre l'Égypte musulmane, avait eu pour scandaleux résultat la conquête d'un État chrétien par des chrétiens, bien conscients en général de leur indignité, et qui se mirent à conjurer leurs remords en accusant plus durement le frère abattu. Ainsi le vrai schisme d'Orient ne date-t-il que de 1204, et encore la question religieuse n'intervient-elle qu'à titre de prétexte. [...]

Alain Ducellier, Les Byzantins. Histoire et culture, édition mise à jour, Paris, Éditions du Seuil, 1988, collection « Points Histoire », 2., p. 71.

Dans son autre livre Le Drame de Byzance. Idéal et échec d'une société chrétienne, Ducellier évoque le point de vue des Grecs (byzantins) sur les Latins, qu'ils avaient en général tendance à considérer avec un fort complexe de supériorité :

On méprise tant les Occidentaux qu[e] [...] même quand les Latins sont vainqueurs, comme en 1204, cela ne leur vaut pas la moindre estime [de la part des Byzantins] : Constantinople est tombée par la volonté de Dieu et non grâce à leur valeur, car l'ennemi, comme le dit Nicétas, n'était pas constitué « par des peuples sensés ni même des peuples à proprement parler, mais par des bandes obscures et errantes ». Cela n'empêche d'ailleurs pas de craindre les Latins car, depuis qu'elle a été attaquée par les Normands, au XIe siècle, Byzance est persuadée que leur but profond est la conquête et l'asservissement de l'Empire, idée qui ne fait que se renforcer à mesure que déferlent sur l'Orient croisades et nouvelles expéditions normandes. [...]

Alain Ducellier, Le Drame de Byzance. Idéal et échec d'une société chrétienne, Librairie Hachette, 1976, rééd. Hachette Littératures, 1997, Deuxième partie, chapitre VII, p. 217.

Cependant, alors que l'imaginaire occidental reste aujourd'hui marqué par la prise de Constantinople par Mehmet II en 1453, on en oublie souvent que la prise de 1204 par les Latins a été au moins aussi traumatique, sinon davantage :

[...] Même par rapport à Rome, Constantinople est la préférée de Dieu, comme Rachel avait été préférée à Lia, comme Jacob à Esaü, pour la raison qu'elle lui est toujours restée fidèle. L'Empire, écrit Anne Comnène, est « par nature souverain des nations étrangères », ce à quoi Michel Planoudès, à la fin du XIIIe siècle, répond que Constantinople est « par nature » la capitale du monde. Il faut nécessairement connaître l'attachement mystique que le Byzantin éprouve envers « la Ville » pour comprendre quel scandale sans nom représenta pour lui la prise de sa capitale par les Latins, en 1204. À ce moment, Nicétas, témoin oculaire, décide tout simplement d'interrompre sa chronique, car il a le sentiment que la civilisation elle-même vient de disparaître. Plus grave encore, c'est la grâce divine qui a quitté la terre en 1204 ; deux siècles plus tard, Joseph Bryennios racontera encore que, tout au long de la domination latine, il n'y eut aucun miracle dans les églises de Constantinople et que les reliques elles-mêmes cessèrent d'être bienfaisantes.

[...]

Alain Ducellier, Le Drame de Byzance. Idéal et échec d'une société chrétienne, op. cit., Deuxième partie, chapitre premier, p. 141.

Tout cela, à mon avis, n'est évidemment pas inintéressant d'un point de vue tolkienien, quand on songe à l'inspiration byzantine de Tolkien vis-à-vis du Gondor et de Minas Tirith.

Pour qui se contente de nous lire, j'aimerai, enfin, clarifier un peu les choses quand nous parlons ici des « Grecs » : les Grecs du Moyen Âge, ou Byzantins, n'ont qu'un rapport culturel lointain avec les Grecs anciens de l'Antiquité et avec l'hellénisme hérité de l'Antiquité gréco-latine, ou du moins est-ce un rapport général plus lointain et limité que l'on peut peut-être se l'imaginer vu de notre Occident contemporain.

Alain Ducellier consacre plusieurs pages de son Drame de Byzance (première partie, chapitre III) à la question culturelle du modèle chrétien et du contre-modèle antique chez les Byzantins. Dans l'Empire romain d'Orient, que nous appelons Empire byzantin, le latin a été vite oublié à partir du VIe siècle, et le grec classique n'y est plus parlé ordinairement, d'où le développement distinct d'une culture populaire et d'un élitisme intéressé, à l'origine de la « diglossie » des Grecs modernes. La culture « hellénique » des élites byzantines relève surtout du formalisme, avec sur le fond des connaissances étonnement limitées de l'histoire et de la littérature antiques, les connaissances apprises et transmises se basant plus sur des « morceaux choisis », volontiers sélectionnés sur critères moraux, que sur l'étude d'un corpus conséquent d'œuvres classiques grecques (antiques), ce pourquoi Ducellier écrit que « lorsqu'un Byzantin se dit « hellène », il est souvent fort loin de se référer aux notions que ce mot éveille en nous. »

Amicalement,

B.

Hors ligne

#236 08-10-2025 23:59

- Silmo

- Inscription : 2002

- Messages : 4 222

Re : The Letters

Eh ben, on est bien loin du Seigneur des Anneaux.. Il doit y avoir d'autres sites pour discuter de cela et je m'en préserverai.

Pas de temps à perdre à écrire ou lire des messages interminables.

Hors ligne

#237 09-10-2025 00:05

- Silmo

- Inscription : 2002

- Messages : 4 222

Re : The Letters

sans méchanceté Hyarion mais pour la millième fois, par pitié, fais plus court !! :-)

Hors ligne

#238 09-10-2025 00:07

- Hyarion

- Inscription : 2004

- Messages : 2 581

Re : The Letters

sans méchanceté Hyarion mais pour la millième fois, par pitié, fais plus court !! :-)

Bonne nuit François.

Hors ligne

#239 09-10-2025 00:22

- Silmo

- Inscription : 2002

- Messages : 4 222

Re : The Letters

A toi aussi et régale nous toujours de ton univers culturel.

Maintenant que la France se belgise, je n'écris pas à bientôt mais à tantôt.

S.

Hors ligne

#240 09-10-2025 08:24

- Elendil

- Lieu : Velaux

- Inscription : 2008

- Messages : 1 200

Re : The Letters

La culture « hellénique » des élites byzantines relève surtout du formalisme, avec sur le fond des connaissances étonnement limitées de l'histoire et de la littérature antiques, les connaissances apprises et transmises se basant plus sur des « morceaux choisis », volontiers sélectionnés sur critères moraux, que sur l'étude d'un corpus conséquent d'œuvres classiques grecques (antiques), ce pourquoi Ducellier écrit que « lorsqu'un Byzantin se dit « hellène », il est souvent fort loin de se référer aux notions que ce mot éveille en nous. »

Je lirai avec intérêt les livres cités, que je ne connais pas. Je trouve juste un peu étonnante cette affirmation, sachant qu'une bonne partie des connaissances que nous avons des écrivains antiques vient précisément des résumés que nous ont livrés les Byzantins, à l'instar de la Souda. Toutefois, si Ducellier veut dire par là que le Byzantin, même aisé, s'intéressait plus aux résultats des courses de char et aux querelles (byzantines) entre iconoclastes et iconolâtres, voire aux questions purement matérielles de l'approvisionnement en pain de la ville, j'en conviendrais volontiers avec lui.

Après, peut-être sommes-nous victimes d'un effet d'optique : il est très probable que seule une fraction des érudits byzantins se soit réellement intéressée à l'histoire hellénique antique, de même qu'une faible minorité de Français d'aujourd'hui se consacre à l'étude des annales et des chansons de geste du haut Moyen Âge et que la plupart n'en ont qu'une vague teinture (et encore), se limitant vraisemblablement à la Chanson de Roland (que peu, je pense, ont lu dans le texte original) et aux Serments de Strasbourg. De sorte qu'après la prise de Constantinople par les Ottomans et la destruction d'une bonne partie des manuscrits encore existants (ou l'arrêt de leur copie, faute de moyens), ce qui subsistait des textes qui n'étaient plus connus que là fut rapidement et définitivement perdu.

E.

P.S. : la longueur de ce dernier message me semble relativement raisonnable. Mais je crains d'être moi-même assez bavard sur les sujets qui m'intéressent...

Hors ligne

#241 09-10-2025 11:18

- Silmo

- Inscription : 2002

- Messages : 4 222

Re : The Letters

:-)

restons optimistes...

Je n'y connais pas assez pour me prononcer sur la 1ère partie de ton message, cher Elendil.

Je ne réagis que sur la suite, pour une fois moins brièvement :-)

la destruction d'une bonne partie des manuscrits encore existants (ou l'arrêt de leur copie, faute de moyens), ce qui subsistait des textes qui n'étaient plus connus que là fut rapidement et définitivement perdu.

Beaucoup perdu, oui, mais les historiens anciens ont su préserver, renseigner et citer, je pense au livre magnifique d'Umberto Ecco et ses recherches érudites pour Le Nom de la Rose sur la poétique d'Aristote, il y eut heureusement des voyageurs, des copistes et on peut toujours s'attendre à pertes définitives (quoique??) ou des retrouvailles inattendues..

Les Manuscrits de la Mer Morte, qui aurait imaginé leur redécouverte, alors pourquoi pas des volumes des bibliothèques perdues d’Assourbanipal, de l'incendie d'Alexandrie, de ceux de Pergame (la plus célèbre après Alexandrie) ou Ephèse, du Sac de Rome, de celui de Byzance pour revenir au sujet ??.

Les tablettes d'argile avec l'avantage de ne pouvoir se recycler (à la différence du métal) se sont peut-être assez bien conservées, parchemins et vélins aussi, diable sait où.

Et à propos de Byzance, je pus voir à Istanbul, au musée archéologique proche du Palais de Topkapı (sans point sur le "ı" et prononcé "e") un des exemplaires du traité de Kadesh, considéré comme premier traité de paix entre états, qui imaginerait une telle archive encore disponible? et aussi un parchemin plus tardif, la carte contestée de Piri Reis, quoiqu'on en pense

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_de_Piri_Reis

mais là, je m'égare car elle fut réalisée bien après le Sac vénitien.

Les espoirs restent toujours possibles de retrouver d'autres volumes qu'on croyait perdus depuis la chute de Byzance/Constantinople.

Les copistes d'Orient, d’Égypte, de Perse ont permis de sauver de beaux textes.

Les Goths ont pas mal détruit à Rome mais des ouvrages retrouvés nous sont parvenus et sont conservés dans les bibliothèques du monde (BnF en France, British Librairie, Bibliothèque du Congrès à Washington, archives de Moscou qui réservent des surprises - cf. le trésor de Priam, autre redécouverte - musée de Jérusalem, archives du Vatican, musée d'Istanbul où, grâce à une collègue, je pus voir la Carte de Piri Reis, quoiqu'on en pense).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_de_Piri_Reis

mais là, je m'égare car elle fut réalisée bien après le Sac vénitien.

Juste pour dire que ce que l'on croit perdu, on finit par le retrouver dans une poche (pas la dernière des poches, juste la dernière dans laquelle on cherche, après on arrête de chercher).

Amitiés

François-Silmo

Hors ligne

#242 09-10-2025 16:44

- jean

- Inscription : 2002

- Messages : 901

Re : The Letters

Il me semble que le gisement de redécouvertes le plus prometteur est la bibliothèque de la villa d'Herculanum. Grâce à l'IA et 10 ans de recherches on a déjà pu déchiffrer 800 mots dans un manuscrit. Avec les progrès de la technologie et des puissances de calcul, on pourrait espérer, d'ici 10-15 ans, déchiffrer environ 1000 livres entiers qui constituaient la bibliothèque d’un riche romain lettré du premier siècle

Hors ligne

#243 09-10-2025 17:01

- Silmo

- Inscription : 2002

- Messages : 4 222

Re : The Letters

mais oui, Jean, bravo, je n'y songeais pas, quel sot je suis, c'est un gisement exemplaire et inesperé. Gloire à l'archéo et aux chercheurs.

Même sans vivre assez pour lire tous les résultats sauvés du Vésuve, je me réjouis non seulement pour confirmer que tout n'est jamais tout à fait perdu, cqfd, mais qu'une littérature épicurienne nous attend sauvée des catastrophes naturelles et des censeurs.

Hors ligne

#244 09-10-2025 18:10

- Elendil

- Lieu : Velaux

- Inscription : 2008

- Messages : 1 200

Re : The Letters

:-)

Les Manuscrits de la Mer Morte, qui aurait imaginé leur redécouverte, alors pourquoi pas des volumes des bibliothèques perdues d’Assourbanipal, de l'incendie d'Alexandrie, de ceux de Pergame (la plus célèbre après Alexandrie) ou Ephèse, du Sac de Rome, de celui de Byzance pour revenir au sujet ??.

Les tablettes d'argile avec l'avantage de ne pouvoir se recycler (à la différence du métal) se sont peut-être assez bien conservées, parchemins et vélins aussi, diable sait où.

Les tablettes d'argile sont une bonne source d'espoir, car il est toujours possible d'en retrouver de nouvelles avec les fouilles archéologiques. Mais elles nous renseigneront plutôt sur les éléments de la vie courante des peuples du Croissant fertile, ou au mieux sur leur mythologie plutôt que sur les textes grecs. Les papyrus perdus dans le désert égyptien sont peut-être une meilleure source, et encore : l'hellénisation de l'Egypte fut longtemps cantonnée à Alexandrie, et la ville antique se trouve plutôt sous l'eau que sous le sable. Pergame ? Peut-être, mais on atteint déjà des latitudes où le papyrus se conserve mal. Heureusement, le parchemin est originaire de cette ville...

Quant à la bibliothèque de la Villa des Papyrus, je n'y pensais pas, mais Jean a raison. Si jamais on arrive à déchiffrer un jour un rouleau entier, quelle redécouverte !

E.

Hors ligne

#245 10-10-2025 01:23

- Hyarion

- Inscription : 2004

- Messages : 2 581

Re : The Letters

Hyarion a écrit :La culture « hellénique » des élites byzantines relève surtout du formalisme, avec sur le fond des connaissances étonnement limitées de l'histoire et de la littérature antiques, les connaissances apprises et transmises se basant plus sur des « morceaux choisis », volontiers sélectionnés sur critères moraux, que sur l'étude d'un corpus conséquent d'œuvres classiques grecques (antiques), ce pourquoi Ducellier écrit que « lorsqu'un Byzantin se dit « hellène », il est souvent fort loin de se référer aux notions que ce mot éveille en nous. »

Je lirai avec intérêt les livres cités, que je ne connais pas. Je trouve juste un peu étonnante cette affirmation, sachant qu'une bonne partie des connaissances que nous avons des écrivains antiques vient précisément des résumés que nous ont livrés les Byzantins, à l'instar de la Souda. Toutefois, si Ducellier veut dire par là que le Byzantin, même aisé, s'intéressait plus aux résultats des courses de char et aux querelles (byzantines) entre iconoclastes et iconolâtres, voire aux questions purement matérielles de l'approvisionnement en pain de la ville, j'en conviendrais volontiers avec lui.

Même s'il faudrait développer et préciser – mais à ce stade, mieux vaut recommander la lecture complète des ouvrages en question –, disons que sur le principe, c'est à peu près cela qu'il faut comprendre, l'affirmation de Ducellier s'inscrivant dans le contexte de la première partie de son livre Le Drame de Byzance, qui s'intitule « À la recherche de l'homme quotidien », et qui comprend notamment le chapitre III que j'ai mentionné sur la question culturelle du modèle chrétien et du contre-modèle antique chez les Byzantins, ainsi que le chapitre IV sur les faux-semblants et la culture réelle. Allez, une dernière citation :

Telle est la « culture hellénique » des Byzantins. La plupart du temps fragmentaire et anthologique, dérivant presque toujours des commentateurs et des compilateurs des époques hellénistique et romaine, elle peut aisément passer à nos yeux pour caricaturale. Pourtant, elle révèle deux traits profonds de l'âme byzantine. D'une part, les choix opérés dans le patrimoine antique et les jugements portés sur lui nous apprennent que ces Grecs, et ceux-là mêmes qui se veulent héritiers fidèles de l'hellénisme, n'en conservent réellement plus que le matériau brut et en ont perdu le sens profond ; doués d'une sensibilité radicalement différente de celle des Grecs anciens, ils ne sont pas mieux placés pour comprendre Sophocle que ne l'est un Finnois moderne pour saisir de l'intérieur le sens du Kalevala (épopée populaire finnoise mise en forme au XIXe siècle). D'autre part, et c'est justement là une ouverture sur cette sensibilité propre aux Byzantins, étranger à toute idée d'enrichissement intellectuel ou esthétique, l'homme de Byzance ne voit guère dans la culture classique que l'utilité dont elle peut faire preuve, soit dans le domaine purement matériel, soit, au mieux, sur le plan moral et religieux. C'est d'ailleurs ce point de vue si particulier sur la culture antique qui permet aux Byzantins les plus cultivés de rester presque toujours d'authentiques chrétiens et de défendre avec ardeur l'étude des « lettres ». Déjà, si l'on excepte quelques moines rigoristes à l'excès, les bases mêmes de la culture sont admises et même exaltées par tous : à Byzance, le fait de savoir écrire est un élément considérable de prestige. On souligne donc avec complaisance comment saint Nil, puis son disciple Barthélemy, sont passés maîtres dans l'art de la calligraphie, tout comme le patriarche Nicéphore, nommé chancelier (asékrétis) après « avoir étudié le métier qui s'exécute grâce aux mains et à l'encre ». Cette « dignité du scribe » est si grande qu'une foule de disciples vient se mettre à l'école de Marcel l'Acémète, quand commence à se répandre sa renommée de copiste.

De la dignité du scribe, il est aisé de passer à la dignité de l'écrit, et c'est un ecclésiastique, Théodose le Diacre, chantre des exploits guerriers de Nicéphore Phôkas, qui rappelle, pour s'en faire honneur à lui-même, qu'Achille et Alexandre seraient ignorés sans les œuvres d'Homère et de Plutarque. [...]

Alain Ducellier, Le Drame de Byzance. Idéal et échec d'une société chrétienne, Librairie Hachette, 1976, rééd. Hachette Littératures, 1997, Première partie, chapitre IV, p. 96-98.

Cela a peut-être déjà été fait chez les anglophones, mais plus je relis toutes ces pages de Ducellier sur Byzance, plus je me dis qu'il y aurait matière à essayer, en contexte tolkienien, d'appréhender la mentalité fictive des Gondoriens en ayant en regard celle historique des Byzantins... et en allant donc au-delà de quelques constatations comparatives générales.

Eh ben, on est bien loin du Seigneur des Anneaux..

Vraiment ?

Après, peut-être sommes-nous victimes d'un effet d'optique : il est très probable que seule une fraction des érudits byzantins se soit réellement intéressée à l'histoire hellénique antique, de même qu'une faible minorité de Français d'aujourd'hui se consacre à l'étude des annales et des chansons de geste du haut Moyen Âge et que la plupart n'en ont qu'une vague teinture (et encore), se limitant vraisemblablement à la Chanson de Roland (que peu, je pense, ont lu dans le texte original) et aux Serments de Strasbourg. De sorte qu'après la prise de Constantinople par les Ottomans et la destruction d'une bonne partie des manuscrits encore existants (ou l'arrêt de leur copie, faute de moyens), ce qui subsistait des textes qui n'étaient plus connus que là fut rapidement et définitivement perdu.

Il y a probablement effectivement quelque effet d'optique.

Pour en revenir à l'Antiquité :

Les tablettes d'argile sont une bonne source d'espoir [de nouvelles découvertes], car il est toujours possible d'en retrouver de nouvelles avec les fouilles archéologiques. Mais elles nous renseigneront plutôt sur les éléments de la vie courante des peuples du Croissant fertile, ou au mieux sur leur mythologie plutôt que sur les textes grecs. Les papyrus perdus dans le désert égyptien sont peut-être une meilleure source, et encore : l'hellénisation de l'Egypte fut longtemps cantonnée à Alexandrie, et la ville antique se trouve plutôt sous l'eau que sous le sable.

Je n'ai pu que constater, pour m'intéresser à nouveau, conjointement, entre autres et depuis quelque temps, aux sources hellénistiques relatives à l'Égypte des Lagides et à la Babylonie des Séleucides, que pour des raisons évidentes de limites de conservation des supports en sus des aléas liés aux brûlures de l'Histoire, la seconde est bien moins connue par l'écrit que ne l'est la première... même si heureusement tout n'est pas perdu, comme en témoigne notamment un recueil de textes, relatifs à la Babylonie hellénistique, paru en français aux Belles Lettres en 2023 :

https://www.lesbelleslettres.com/livre/ … lenistique

Il me semble que le gisement de redécouvertes le plus prometteur est la bibliothèque de la villa d'Herculanum. Grâce à l'IA et 10 ans de recherches on a déjà pu déchiffrer 800 mots dans un manuscrit. Avec les progrès de la technologie et des puissances de calcul, on pourrait espérer, d'ici 10-15 ans, déchiffrer environ 1000 livres entiers qui constituaient la bibliothèque d’un riche romain lettré du premier siècle

Même sans vivre assez pour lire tous les résultats sauvés du Vésuve, je me réjouis non seulement pour confirmer que tout n'est jamais tout à fait perdu, cqfd, mais qu'une littérature épicurienne nous attend sauvée des catastrophes naturelles et des censeurs.

Quant à la bibliothèque de la Villa des Papyrus, je n'y pensais pas, mais Jean a raison. Si jamais on arrive à déchiffrer un jour un rouleau entier, quelle redécouverte !

Effectivement, cette redécouverte s'annonce prometteuse, a fortiori quand on songe à toutes ces œuvres antiques dont nous ne connaissons, au mieux, que des fragments cités dans d'autres textes et dont certaines figurent peut-être dans cette bibliothèque. C'est le précieux héritage gréco-latin qui ainsi se perpétue, comme cette belle fresque de Léda et le Cygne mise au jour à Pompéi en 2018...

Autant d'« abominations » païennes selon J. R. R. Tolkien et les Byzantins, peut-être... C'était leur problème, chacun en son temps, et avec ses éventuelles nuances. Mais il n'empêche qu'à l'Antiquité nous revenons toujours, au fil des découvertes de ce genre.

Juste pour dire que ce que l'on croit perdu, on finit par le retrouver dans une poche (pas la dernière des poches, juste la dernière dans laquelle on cherche, après on arrête de chercher).

« Les Romains, c'est comme les poches : c'est toujours dans la dernière qu'on trouve ce qu'on cherchait ! » (citation de mémoire)

(quel album ? ;))

Bonne question (ici réemployée).

Bonne nuit à toutes et à tous,

B.

Hors ligne

#246 10-10-2025 10:27

- jean

- Inscription : 2002

- Messages : 901

Re : The Letters

Il me semble que c'est Astérix en Hispanie. Mais mes albums sont en Bretagne, il faudra attendre la Toussaint pour que je vérifie

Hors ligne

#247 10-10-2025 11:31

- Silmo

- Inscription : 2002

- Messages : 4 222

Re : The Letters

De mémoire, c'est dans "Le fils d'Astérix", pas le meilleur album

Yep, après vérif, c'est cela et pour être précis, Obélix dit "...les camps romains, c'est comme les poches..."

Hors ligne

#248 10-10-2025 12:55

- Silmo

- Inscription : 2002

- Messages : 4 222

Re : The Letters

Pergame ? Peut-être, mais on atteint déjà des latitudes où le papyrus se conserve mal. Heureusement, le parchemin est originaire de cette ville...

Précisément ;-) quelle chance, la bibliothèque de Pergame fut mythique car on y inventa, comme tu le dis, le parchemin (nom issu de Pergamen) sur peaux de chèvres ou gazelles ou diverses bestioles variées, plus tard, le vélin (peau de veau, en occident), cela en concurrence purement économique avec le papyrus venu d’Égypte et dont les rouleaux se conservaient moins bien, comme tu l'évoques, sous nos latitudes.

Tout cela bien avant le papier de chiffons assez stable puis hélas le papier de sciure de bois qui, sauf numérisation, est la plaie des conservateurs de bibliothèques (je m'éloigne et abrège).

Selon Pline (l'ancien) un roi de Pergame aurait introduit le parchemin au 2e siècle av. notre ère. à la suite d'une interdiction des exportations de papyrus décrétée par les Égyptiens, qui craignaient que la bibliothèque de Pergame surpassât° celle d'Alexandrie. Très coûteux, les parchemins se conservaient beaucoup mieux. Ce furent les deux plus grandes collections antiques avant de disparaître mais en partie sauvées par des copistes.

lire à ce propos

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parchemin

Je n'invente rien ni ne m'attribue ce qui a été écrit par d'autres.

J'aime bien la partie consacrée à la musicalité des peaux de bêtes.

Silmo

ps : "surpassât" conjugaison dédicacée à Élisa et Bertrand

Hors ligne

#249 10-10-2025 23:34

- Hyarion

- Inscription : 2004

- Messages : 2 581

Re : The Letters

À noter, la nouvelle ayant été diffusée hier sur le forum de Tolkiendil, que pour en revenir aux Letters (Lettres) de J. R. R. Tolkien, celles-ci feront l'objet d'une édition “Deluxe” devant paraitre le 12 février prochain chez HarperCollins.

"Le fils d'Astérix", pas le meilleur album ;)

« Hérésie » vis-à-vis de l'« orthodoxie » goscinnyenne, sans doute, mais j'ai la faiblesse de penser que la qualité de la série uderzoéenne post-goscinnyenne n'a vraiment irrémédiablement baissée qu'après Astérix chez Rahàzade.

Yep, après vérif, c'est cela et pour être précis, Obélix dit "...les camps romains, c'est comme les poches..."

Je me doutais que la formulation précise devait plutôt être ainsi, me souvenant qu'il était question des camps retranchés autour du village d'Astérix, mais comme annoncé, j'ai cité de mémoire, n'ayant pas relu l'album en question depuis longtemps...

Amicalement.

B.

Hors ligne

#250 11-10-2025 09:57

- Yyr

- Lieu : Reims

- Inscription : 2001

- Messages : 3 294

Re : The Letters

Silmo a écrit :"Le fils d'Astérix", pas le meilleur album ;)

« Hérésie » vis-à-vis de l'« orthodoxie » goscinnyenne, sans doute, mais j'ai la faiblesse de penser que la qualité de la série uderzoéenne post-goscinnyenne n'a vraiment irrémédiablement baissée qu'après Astérix chez Rahàzade.

Complètement d'accord.

Au fait, les amis, je pense scinder ce fuseau pour déplacer la (belle) digression auquel il a donné lieu dans un fuseau à part disons si elle doit se développer encore ; sinon, si elle s'arrête là j'aurais tendance à la laisser ici — sauf avis contraires.

Hors ligne

#251 11-10-2025 11:23

- Silmo

- Inscription : 2002

- Messages : 4 222

Re : The Letters

bonne idée :-)

Hors ligne

#252 11-10-2025 16:35

- Hyarion

- Inscription : 2004

- Messages : 2 581

Re : The Letters

Au fait, les amis, je pense scinder ce fuseau pour déplacer la (belle) digression auquel il a donné lieu dans un fuseau à part disons si elle doit se développer encore ; sinon, si elle s'arrête là j'aurais tendance à la laisser ici — sauf avis contraires.

Oui, je me suis douté que tu y songerais, ce pourquoi je me suis efforcé de « conclure » moi-même s'agissant de ma part à ladite digression... car une belle digression est aussi sans doute une digression s'arrêtant naturellement, si j'ose dire, par la bonne volonté des participants, en évitant ainsi la nécessité de scinder. Je pense que nous pouvons laisser les choses en l'état ici.

Peut-être y aura-t-il d'autres digressions, à partir d'autres extraits traduits et commentés des Letters (je n'oublie pas le reste de mon « programme »)... mais ce sera une autre histoire. ^^

Amicalement,

B.

Hors ligne

#253 13-10-2025 09:11

- Yyr

- Lieu : Reims

- Inscription : 2001

- Messages : 3 294

Re : The Letters

Et je me demande ce que Tolkien et Camus diraient, l'un en face de l'autre, des derniers mots attribués à Socrate lors de son procès par Platon dans son Apologie de Socrate (traduction approximative) : « Mais il est l'heure de nous quitter, moi pour mourir, et vous pour vivre. Qui de nous a la meilleur sort ? Personne ne le sait, excepté la divinité. »

Très belle question !

À poser au sujet du bac de philo : il faut mettre Tolkien au programme !

Nul doute pour moi que, tandis que les deux hommes se seraient retrouvés sur la citation de « l'exil d'Hélène » que tu donnes dans le fil d'à côté (et qui me rappelle un passage (mais où ?) où Tolkien cite l'aphorisme d'après lequel les dieux rendent fous ceux qu'ils veulent perdre), en cette question que tu poses, en revanche et précisément, ils divergent.

Sans « au-delà » à cette vie terrestre, et surtout sans « au-delà » relié à nous (de façon très large : ex. immortalité de l'âme, réincarnation, paradis, résurrection, etc.) à partir duquel nos actes d'ici-bas ont leur sens ultime, ces actes sont ultimement absurdes (ce qu'a bien exprimé Sartre dans la nouvelle « le mur », avec la réflexion de ce condamné à mort).

Camus s'en sort en proposant d'« imaginer Sisyphe heureux » : trouver un bonheur exutoire dans la lutte même contre l'absurdité, ainsi que je le formulerais. Mais l'absurdité demeure.

Non pour Socrate, et moins encore pour Tolkien, pour lesquels il existe quelque Autre qui garantit un sens ultime à nos vies et à nos actes.

Je dis « moins encore pour Tolkien » parce que pour ce dernier toutes les facultés de l'homme ont un but et sont sauvées, ce qui n'est pas le cas pour Socrate.

Hors ligne

#254 13-10-2025 21:46

- sosryko

- Lieu : Burdigala

- Inscription : 2002

- Messages : 2 058

Re : The Letters

[...] et qui me rappelle un passage (mais où ?) où Tolkien cite l'aphorisme d'après lequel les dieux rendent fous ceux qu'ils veulent perdre [...]

C'est marrant, il y a quelques temps, un certain Yyr avait exploré, avec quelques amis et pendant quelques jours, la question de la traduction du passage en question...

S ;-)

Hors ligne

#255 13-10-2025 23:03

- Hyarion

- Inscription : 2004

- Messages : 2 581

Re : The Letters

Nul doute pour moi que, tandis que les deux hommes [Camus et Tolkien] se seraient retrouvés sur la citation de « l'exil d'Hélène » que tu donnes dans le fil d'à côté (et qui me rappelle un passage (mais où ?) où Tolkien cite l'aphorisme d'après lequel les dieux rendent fous ceux qu'ils veulent perdre), en cette question que tu poses, en revanche et précisément, ils divergent.

C'est ce que j'ai supposé moi-même en posant ladite question, sans toutefois essayer de développer davantage, notamment car mon message était déjà bien long. ^^'

C'est marrant, il y a quelques temps, un certain Yyr avait exploré, avec quelques amis et pendant quelques jours, la question de la traduction du passage en question...

Je me disais bien que cela me rappelait vaguement quelque-chose... ;-)

Amicalement,

B.

Hors ligne

Pages : Précédent 1 2 3 4 haut de page