L’article est paru dans la revue du LAPRIL : Eidôlon n°66, (Actes du colloque Frontières et Seuils, mars 2003), Bordeaux 3, 2004.

Il est publié en ligne sur JRRVF avec l’aimable autorisation de G. Peylet, directeur du LAPRIL.

De nos jours, le mot marche a quasiment disparu du champ sémantique de la frontière. Il faut d’ailleurs associer les deux mots marche-frontière, pour éviter la confusion avec ses homonymes plus courants, marche (à pied), marches (d’un escalier). La toponymie, certes, garde trace du mot, comme en témoignent quelques régions, et les innombrables villages de La Marche, Lamarque,… mais le nom commun n’est plus guère employé que par les historiens.

Sauf toutefois dans quelques domaines fortement imprégnés d’imaginaire, où le mot reste bien vivant, et même, pour certains, quotidiennement utilisé : sur le territoire de l’ancienne province de la Marche, et dans le petit monde de l’heroïc fantasy (roman, bandes dessinées, cinéma, jeux de rôle, …) de type « Donjons et Dragons », d’inspiration médiévale (med-fan). Quel trajet le mot a-t-il suivi, jusqu’à nos modernes paladins que sont les rôlistes ? La filière historique doit certes être rappelée, mais elle ne suffit pas à expliquer les nuances qu’ont prises les marches dans l’imaginaire. Nous nous tournerons donc vers la littérature médiévale puis moderne.

Documents

Dans notre texte, nous faisons référence aux documents suivants :

- Document 1. Carte des terres arthuriennes. P. et F. PLET.

- Document 2. et 3. © Département des Manuscrits de la BnF [gallica.bnf.fr]

- Document 4. La Devise des armes des chevaliers de la Table Ronde ( Benoist Rigaud, Lyon, 1590) © Phénix édition, 2000. (Réimpression en fac-similé à la demande [librissimo.com]).

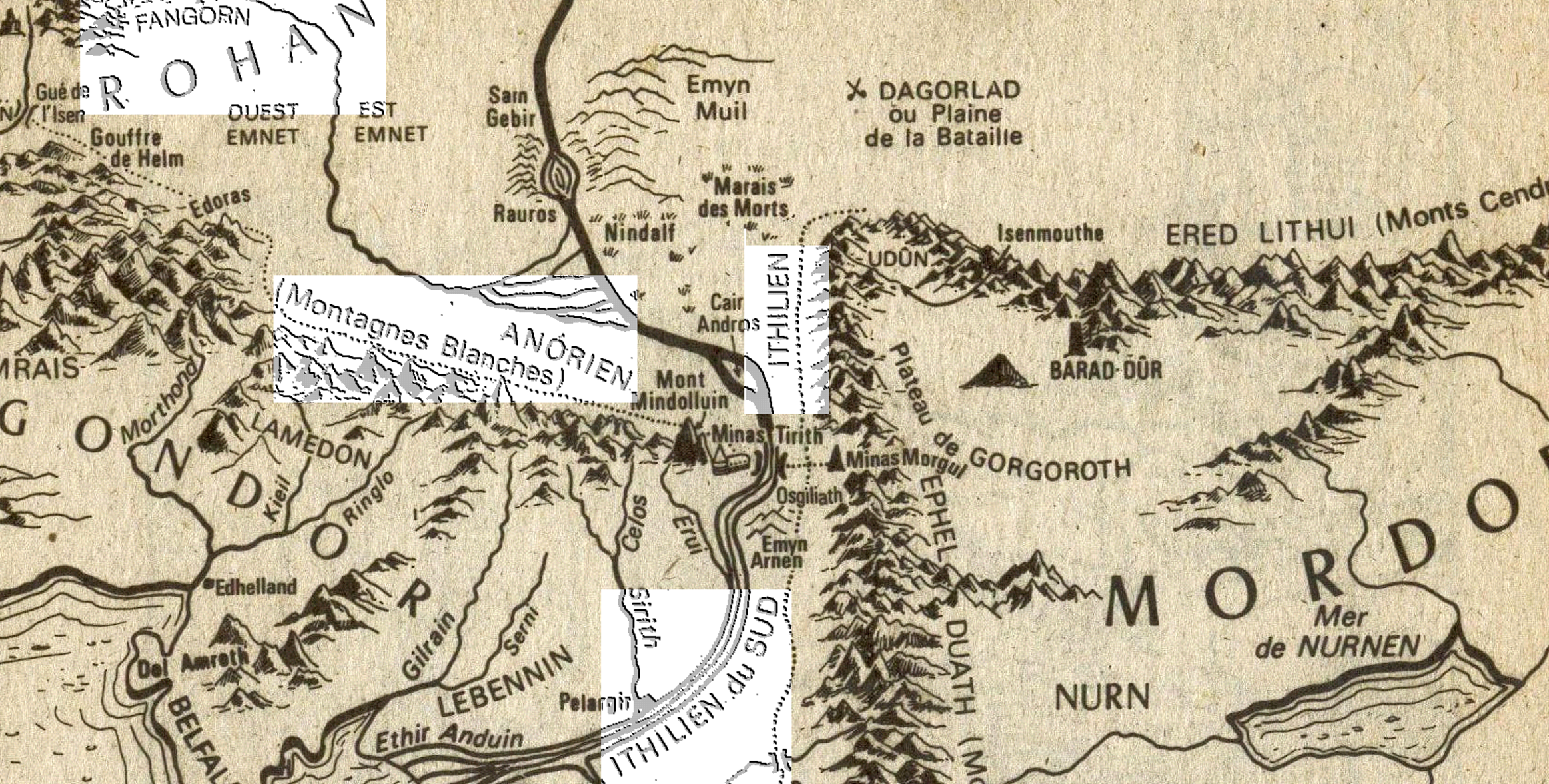

- Document 5 et 6. Cartes retouchées d’après Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, op.cit., t.1, p.34-36 et 546. © Christian Bourgois éditeur, 1972. P. et F. PLET.

Carte des terres arthuriennes.

P. et F. PLET.

Document 2 et 3.

Département des Manuscrits de la BnF [gallica.bnf.fr]

La Devise des armes des chevaliers de la Table Ronde.

Benoist Rigaud, Lyon, 1590.

© Phénix édition, 2000. (Réimpression en fac-similé à la demande [librissimo.com]).

Les Marches, histoire et géographie

D’origine germanique, *marka, ‘frontière’ (Mark, en allemand) est attesté au VIIIe siècle sous une forme latinisée, marcha, marca. À partir du siècle suivant, ce nom est donné aux territoires récemment conquis et constituant une sorte de halo militarisé autour de l’Empire carolingien. Le commandement en est confié à des hommes de confiance, dont le pouvoir à la fois civil et militaire jouit d’une certaine indépendance, pour réagir rapidement aux attaques ennemies. Ils portent le titre de mark-grave (d’où margrave en territoire germanique), de dux (duc) ou de marcchio (qui donnera marchis, avec le suffixe -is, ‘gouverneur d’une marche’, puis marquis au XIIIe siècle, titre de noblesse d’après l’italien marchese).

L’espace de la marche s’étend du château (celui d’Olivier de la Marche, chroniqueur du XVe siècle, en Bourgogne) ou du village (Mark, La Marche, Lamarque…), à toute une région, c omme l’ancienne province de la Marche. L’Espagne d’avant la reconquête est même considérée comme une marche-frontière entre Islam et Chrétienté. Car les zones concernées se comptent dans les régions les plus variées, selon l’époque et selon l’ennemi. Quelques exemples : Marche-en-Famenne, commune de Belgique ; région des Marches en Italie ; Marche de Lorraine à l’Est, Marche de Bretagne à l’Ouest…

R. CINTRE souligne le « caractère tout à fait singulier des régions de marches au Moyen Âge : un statut juridique complexe, un enchevêtrement de droits et de coutumes, une extrême vivacité des échanges à tous les niveaux de la vie quotidienne, l’interpénétration des influences artistiques… mais aussi le choc particulièrement brutal d’une multitude d’intérêts contradictoires » [1] . Bref, le mot convient à l’aspect militaire et mouvant des frontières médiévales (et même largement au-delà ) [2] . Voilà pour l’aspect historique. Mais quel emploi la littérature médiévale fait-elle du terme ?

Les Marches dans la littérature médiévale [3]

Le corpus est évidemment démesuré pour prétendre à une enquête exhaustive. En nous limitant à deux genres majeurs : la chanson de geste et le roman arthurien, et en rappelant les observations d’un historien sur les Chroniques de Froissart, nous aurons néanmoins une idée de ce que sont les marches littéraires.

Chanson de geste

Dans le genre épique, procédons encore une fois par ponction : deux textes fondamentaux donnent une idée de l’emploi des mots marche-marquis : La Chanson de Roland (fin XIe siècle) et Le Charroi de Nîmes, la plus ancienne chanson du cycle de Guillaume d’Orange (XIIe siècle).

Roland, préfet de la Marche de Bretagne (Britannici limitis praefectus), est mort à Roncevaux le 15 août 778 : telles sont les seules données (peut-être) historiques que donne Eginhard dans sa Vita Karoli (830). Dans la chanson de geste, sans que la marche concernée soit précisée, le titre de marchis lui est attribué (v.630, 2031), mais aussi celui de comte. Plus qu’une place précise dans la hiérarchie aristocratique, les titres de comte, duc, marquis, plus ou moins interchangeables, indiquent alors des responsabilités militaires. Comme adjectif, une occurrence du mot à propos de Charlemagne permet d’en élargir le sens : avec sa belle allure et sa barbe blanche, selon un Sarazin, l’empereur « a vraiment l’air marchis » (v.3502) [4] , c’est-à-dire ‘l’air d’un homme de valeur, d’un valeureux guerrier’. Il est alors synonyme de baron (v.3172). Il n’est donc pas sûr que Roland ainsi désigné soit réductible au statut d’homme des marches, rejoignant ainsi l’origine de son nom : Hruonand (nand : ‘hardi’) ; « la mention du ‘territoire’, land, est une sorte de diversion dans le sens, par l’effet d’un accident phonétique. Première étape d’un travail signifiant dans l’anthroponyme ; à la gloire s’attache désormais non une qualité guerrière, mais la possession d’une terre », glissement qui s’opère aux IX-XIè siècles (R. Laffont, La Geste de Roland. L’épopée de la frontière [5] ).

Quant au mot marche, on en compte huit sur les 4 000 vers de la chanson : conformément au sens historique, c’est d’abord le territoire militairement sensible où se déplace la ligne de front. Ainsi les Sarrasins acclament-ils leur champion Baligan : « Celui-là doit bien protéger les marches » (v.3168). Ces zones basculent d’un camp à l’autre au gré des alliances politiques : un roi païen promet de se convertir et de placer ses marches sous l’autorité suzeraine de Charlemagne (v.190). Mais dans la bouche de ce dernier, le mot, assorti d’un possessif de première personne, prend un sens élargi : ma marche (v.275), la nostre marche (v.374), ou, au pluriel : mes marches (v.3716) — de confins du royaume, les marches perçues comme englobantes deviennent métonymiquement ‘mon pays, mon empire’. Enfin, dans un sens restreint cette fois, une marche désigne le lieu précis de l’affrontement entre chrétiens et païens, localisé dans les portz (‘cols’) des Pyrénées : Charlemagne regrette d’avoir laissé son neveu aux ports d’Espagne (v.824), en une estrange marche (v.839) — ‘marche étrangère’ ou ‘dangereuse’, porte étroite qui laisse filtrer les offensives ennemies. Par la même « porte », on ira châtier l’étranger après le désastre de Roncevaux ; mais malgrèces va-et-vient, elle reste un lieu périlleux d’accès :

[Les Français] passent les monts et les plus hautes roches,

Les gouffres, les défilés angoissants.

Ils sortent des ports et de la terre déserte,

Ils sont allés dans la marche, vers l’Espagne. (v.3125-3128).

L’association des mots port et marche, que nous soulignons, est suffisamment caractéristique de la chanson de geste pour se retrouver parodiée dans le Roman de Renart :

Si le seigneur Renart passe les porz

Et qu’Isengrin le trouve en sa marche,

Sachez qu’il lui fera grand tort [6] .

Toujours est-il que les frontières naturelles que sont les montagnes appellent l’établissement de marches dans leur relief escarpé, comme la marche du val de Runers (v.2209) ou le Val Marchis (v.3208), non identifiés par ailleurs, mais au nom suffisamment suggestif.

Dans Le Charroi de Nîmes [7] , comme dans la Chanson de Roland, les titres de comte (plus fréquent) et celui de marquis sont interchangeables, encore ce dernier soit affecté aux surnoms de Guillaume : « le marquis au fier (‘terrible’) visage » (v.399) et surtout « le marquis au court nez » (v.5). Dans l’expression « Guillaume le marquis » (v.819), encore une fois, on ne peut trancher si le mot est un titre ou un qualificatif équivalent à « Guillaume le vaillant » (v.608) ou « Guillaume le ber (le ‘baron’) » (v.60), toutes expressions de sens voisin.

Quant aux quatre occurrences de marche, elles peuvent paraître bien secondaires parmi les 1 500 vers de la chanson. Mais trois figurent dans un très beau passage [8] : Guillaume, offensé que son roi l’ait oublié dans la distribution des terres, refuse toute réparation. Il gagnera lui-même ses fiefs en les conquérant sur les terre sarrasines. Debout sur la table, généreux, lui, il promet « châteaux et marches, donjons et forteresses » (v.412, 646, 655) aux povres bacheliers — ceux qui n’ont pas les moyens d’être adoubés chevaliers.

Au total, la polysémie du terme ressort : autour du noyau que constitue l’origine historique des marches, toujours actualisable dans le contexte géopolitique de la chanson de geste, une double tendance se constate : soit le sens du mot se dilue par métonymie, pour désigner un royaume, une région, un fief, sans que la dimension conflictuelle ou militaire intervienne. Soit il conserve un aspect guerrier marqué : lieu stratégique et périlleux, bref, lieu dramatisé par la proximité du danger (l’estrange marche des cols pyrénéens) ; ou bien lieu enthousiasmant, lieu de conquête et de désir, bref, lieu magnifié par l’éloignement (les marches sarrasines, terres à prendre). Dans ces deux dernier cas, les marches sont le lieu de l’héroïsme.

Le Roman Arthurien

De son côté, le roman arthurien est détaché des données historiques de la geste. Sa géographie est certes ancrée sur le territoire britannique réel, mais imprégnée d’une liberté d’imagination sans commune mesure avec la géographie épique.

Chez Chrétien de Troyes au XIIe siècle, on ne trouve pas de Marche dans l’onomastique, et quasiment aucune occurrence comme nom commun [9] . Mais dans la prose, à partir du XIIIe siècle, le mot se développe comme nom propre : l’index de WEST [10] donne une vingtaine de lieux, souvent employés comme surnom géographique d’un personnage : le roi des Marches (de Galonne), le roi d’Outre les Marches (de Galonne), le damsel des Marches des Isles… Les romans en prose, qui multiplient lieux et personnages, accèdent ainsi aux marches. Mais à y regarder de près, ce ne sont pas les marches de la chanson de geste.

Le Lancelot en prose, le premier grand roman en prose au début du XIIIe siècle, est aussi le premier à propager le mot dans l’univers arthurien [Voir carte, doc. 1]. Une marche y est une zone contiguë à deux contrées, sans conflit nécessaire : par exemple, Gazevilte est un château en la marche de Norgales et des Francs [11] . Cette acception du mot correspond au verbe dérivé marchir, ‘être limitrophe’, très employé dans le roman pour les localisations géographiques (alors que ce verbe n’apparaît jamais dans le Chanson de Roland) : la terre d’Estrangor […] marchist au roialme de Norgales et a le duchee de Cambenync [12] .

L’évocation de cette situation « en marche » dépasse souvent la simple notation géographique : par exemple, Londres se trouve en la marche de toutes les terres ; [de la sorte pourront y] venir la gent de Gaule et de la Petite Bretagne et d’Escoche et d’Ierlande et de Cornewaille et de maintes autres terres : cette ville pourtant réelle en devient, selon A. Micha, « une ville qui échappe à toute localisation, une ville-carrefour, qui est le nombril de l’univers arthurien » [13] . Au demeurant, certains de ces carrefours laissent perplexe : la mère de Merlin vit en la marche d’Ecosse et d’Irlande [14] , localisation qui, somme toute, ne messied pas au berceau de l’Enchanteur !

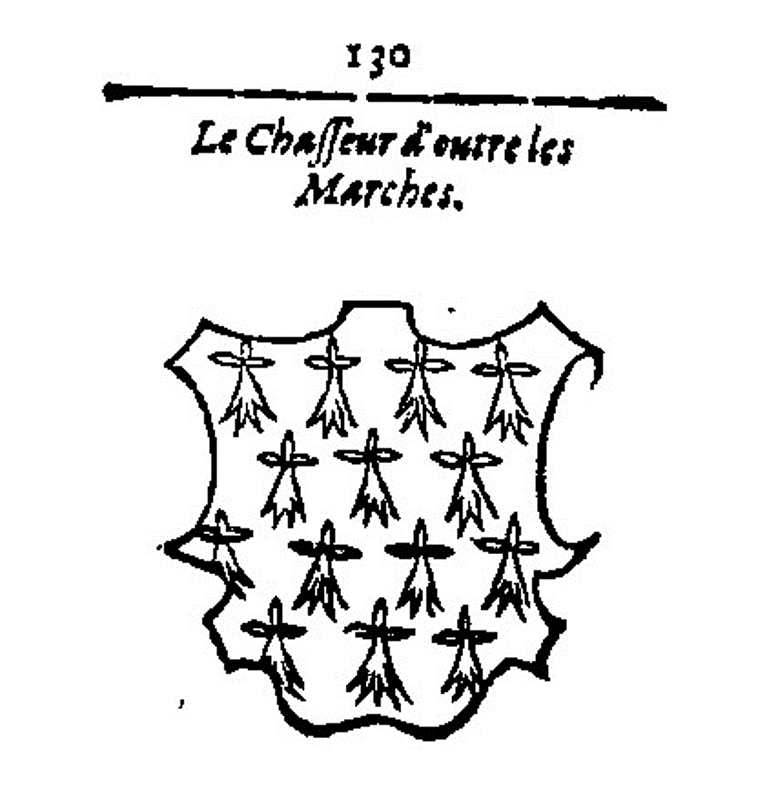

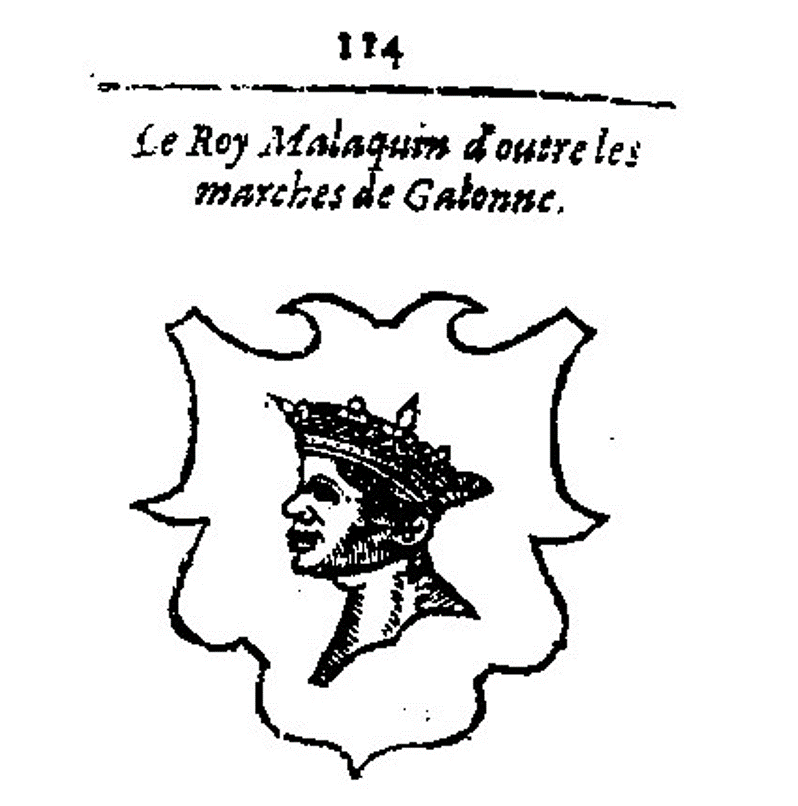

Deux châteaux, qui portent dans leur nom la marque de leur nature limitrophe, sont d’ailleurs le lieu de deux aventures similaires : celui de l’Estroite Marche [doc.2], marchist a trois barons assés puissanz et felons : le roi de Norgales, le roi d’Estrangor et le duc de Cambeninc [15] ; Hector de Marès, demi-frère de Lancelot, remporte un terrible combat dont le prix est la main de la fille du seigneur. Mais, en bon chevalier errant, il refuse de se fixer ; l’héritière amoureuse obtient néanmoins de lui qu’il porte un anneau magique, censé accroître l’amour de celui qui le porte – comme Hector n’avait pas d’amour, la romance s’arrête là !

Quant au Castel de la Marche [doc.3], non localisé, c’est le lieu d’un tournoi que remporte Boorth de Gaunes, très pur cousin de Lancelot, qui pourrait bien être l’élu du Graal. Lui aussi décline l’honneur d’épouser la fille du roi Brangoire, seigneur du lieu. Par le subterfuge d’un anneau magique autrement plus violent que le précédent, elle séduit celui qui pourtant estoit de froide nature et virge en volenté et en oevre : ils s’entraprochent si charnellement que les flors de la virginité sont espandues entr’els [16] . Ainsi est conçu Helayn le Blanc, engendré de force par magie comme Galaad, le fils de Lancelot abusé par une jeune fille qui a pris l’apparence de la reine Guenièvre. Le destin de Galaad, le pur chevalier vierge, l’Élu du Graal, est sans commune mesure avec celui de son petit cousin Helayn, personnage plus que furtif dans le corpus arthurien, dont une prolepse annonce néanmoins qu’il sera empereur de Constantinople. E. BAUMGARTNER a mis en lumière que l’épisode concilie « les exigences de l’errance, qui assure la relance du récit dans l’espace arthurien, avec l’expansion dans le temps linéaire, qui impose une autre sorte de renouvellement : la création de lignages, la mise au monde de nouvelles générations de héros » [17] . La bâtardise s’avère une bonne solution, productrice de deux personnages complémentaires : Galaad le blanc chevalier est une « figure de l’achèvement », puisque la conquête du Graal épuise les aventures et conduit à la mort du monde arthurien ; en revanche, Helayn le Blanc est une « figure de la continuation » : il suggère l’ouverture vers l’Orient, l’« appropriation de mondes autres que le monde arthurien » [18] . Le château de la Marche n’est pas situable sur la carte parce qu’il est au carrefour, non des routes matérielles, mais des voies du roman. À sa manière, c’est un château des destins croisés.

La marche, au cœur du monde arthurien, est une zone d’intersection, où l’autorité indéterminée se dilue pour permettre le surgissement de l’aventure et de la merveille.

Mais ces marches aussi peuvent être envisagées comme un glacis de zones tampons, au Nord-Ouest du royaume de Logres. De nombreux petits royaumes et duchés « semblent se tasser au N.E. du Sorelois, en direction de l’Humber » [19] , difficilement situables car ils se marchissent les uns les autres : terre d’Estrangor, Marches de Galonne, duché de Rivel, royaumes de Galern, de Sorestan,… Le mot marquis n’est jamais employé : la vassalité (si tant est qu’il y en ait une) des roitelets des marches est fortement ébranlée par leur propension à s’allier aux ennemis d’Arthur : le roi d’Outre-les-Marches de Galonne se range aux côtés des rois d’Irlande et d’Écosse [20] avant de se rallier à Galehaut lorsqu’il menace d’envahir le royaume de Logres ; le roi des Marches (lesquelles ?), lui, est le premier à se soumettre au conquérant — il prend alors le nom de Premier Conquis et devient son plus fidèle soutien. Dans le Lancelot parfois, mais plus encore dans le Tristan en prose (vers 1230), les seigneurs des marches édulcorent leur hostilité dans les tournois, dont ils se font une spécialité et où ce sont de chevaleresques adversaires.

Quel que soit leur emplacement exact, ces marches s’écartent du pouvoir arthurien en s’alliant avec les royaumes menaçants aux confins des îles britanniques : Écosse ou Irlande, sans compter les Lointaines Îles, domaine de Galehaut, fils de la Géante. Son cousin, le roi des Cent Chevaliers, est parfois appelé roi des Marches [21] , et son domaine, entre Norgales et Cambenync, porte le nom d’Estrangor, terre ‘étrangère’ au sein du monde connu. La surenchère onomastique accentue encore l’éloignement d’un royaume comme celui d’Outre-les-Marches (de Galonne). Le roman d’Ysaïe le Triste (début XVe) déplace les marches vers l’orient sarrasin : parmi d’autres infidèles (émirs et rois de Perse, de Nubie, d’Espagne musulmane et du Maroc…), les rois de Haute et de Belle Marche « avaient tous juré qu’ils ne regagneraient pas leur pays avant d’avoir éradiqué le christianisme » [22] . Abondent en ce sens les armoriaux de la Table Ronde (XV-XVIe siècles), genre paralittéraire qui témoigne de la réception des romans arthuriens à la fin du Moyen Âge [doc.4] : le Chasseur d’Outre-les-Marches porte parfois pour devise : « D’OVTRE MER SVIS » [23] . Quant au blason de Malaquin, roi des d’Outre-les-Marches, tel qu’il est imprimé au XVIe siècle, il fait dans l’exotique en affichant une tête de Maure couronnée, alors que le royaume concerné, dans les premiers romans du XIIIe siècle, n’excède pas le domaine britannique.

Terres-carrefour, les marches arthuriennes ont aussi vocation à s’ouvrir au lointain, voire à se perdre au lointain ; elles laissent entrer en Logres d’étranges étrangers, et à ce titre aussi, sont facteurs d’aventure.

Chroniques de Froissart

Pour conclure sur la littérature médiévale, comparons ces observations avec celles de Daniel NORDMAN [24] sur la place de choix qu’occupe le mot marche dans les Chroniques de Froissart (fin XIVe siècle) — texte d’histoire contemporaine et non de fiction, mais Froissart est aussi l’auteur de Méliador, un des derniers romans arthuriens. Le sens d’origine ne paraît guère ; les marches peuvent signifier simplement ‘pays, région, territoire’ (sens constant depuis la Chanson de Roland jusqu’à Ysaïe le Triste [25] : la marche est alors aussi bien étrangère que proche : marche d’Italie, marche de Picardie ; elle désigne volontiers des villes : marche de Londres, de Reims. Le mot est souvent associé au vocabulaire du mouvement : c’est un lieu vers lequel on se dirige, ou qu’on quitte. Enfin, les (loingtaines) marches supposent la plupart du temps l’éloignement. Le verbe marchir, lui, est employé comme dans les romans arthuriens pour exprimer la contiguïté. Enfin, le mot frontière lui est souvent associé : celui-ci est de connotation franchement militaire : « la frontière s’appuie […] sur des lieux, sur des points forts isolés, châteaux, forteresses, places tenues par des garnisons […] La frontière, en somme, est un espace granulaire, discontinu, sans structure fixe, dissocié par des trouées où passent et repassent les armées » [26] .

Trop polysémique, le terme de marche, affectionné des adaptateurs médiévaux de La Guerre des Gaules de César, disparaît chez les traducteurs du XVIe siècle : le mot frontière, ignoré ou presque des textes médiévaux [27] , prend le relais et s’épanouit à l’âge classique [28] .

… Et aujourd’hui

Dès 1660, le dictionnaire de Furetière signale marche comme un mot vieilli ; la fonction de marquis, coupée de ses origines, est devenue un simple titre : « Gouverneur qui gardoit autrefois les marches, les frontieres d’un Estat. […] Aujourd’huy c’est un titre de dignité qu’on donne à celuy qui possede une terre considerable érigée en Marquisat par lettres patentes » (Dictionnaire de l’Académie française, 1694 ; je souligne). Les marches ont donc disparu du vocabulaire courant. Peut-être pour garder une vie plus intense dans des domaines privilégiés.

La Marche, province disparue [29]

Le comté de la Marche est une création carolingienne, entre Berry et Limousin. Tantôt vassal des Anglais, tantôt rattaché à la France, cette « avant-garde orientale [de l’Aquitaine anglaise] face aux turbulences [du] Bourbonnais » [30] connaît l’instabilité des marches, avant d’être directement rattaché à la couronne de France au XVIe siècle. Bien que le comté soit désormais central, il conserve son nom, avant de disparaître administrativement avec la Révolution.

Néanmoins, ce nom propre et l’adjectif correspondant sont volontiers utilisés sur le terrain dans la désignation des commerces et lieux publics : à Guéret, siège du château des Comtes de la Marche, la Clinique de la Marche et le « Kayak-Club Marchois », le cinéma Le Marchois à la Courtine, le centre culturel La Marchoise à Gençay, la revue Le petit Marchois…sans parler de l’essentiel : afin de ne pas froisser les belles Marchoises, qui ne sauraient concourir pour le titre de Miss Limousin, région dont pourtant elles dépendent, on a créé le titre fort diplomatique de Miss Marche-Limousin !

De l’origine du mot marche, il demeure le sentiment d’appartenir à une sorte de zone-frontière moderne, artificiellement rattachée au Limousin (qui tend vers le Sud-Ouest), bien que la culture soit différente (plus tournée vers le Nord-Est, pour le Marchois). Certes, la langue, spécifique, n’est plus guère pratiquée, mais les accents qui subsistent « parlent » d’eux-mêmes : « montagnard » côté Marche, méridional côté Limousin. Et au cœur de la France, se manifeste une mentalité observable dans les villages de contrebandiers sur les frontières montagneuses [31] : difficulté à se soumettre à l’autorité, petit vent libertaire. Au total, malgré leur air désuet, les mots Marche, marchois semblent vivre d’une vie moderne dans leur région.

Marches de Tolkien

En revanche, bien détaché des réalités contemporaines, le mot est lié à au genre médiéval-fantastique [32] . Il est probable que le relais, depuis les marches médiévales jusqu’aux mondes légendaires modernes, s’est fait par le biais de Tolkien, l’auteur de Bilbo le Hobbit (1936) et de la trilogie du Seigneur des Anneaux (1954-55). Cet universitaire britannique était avant tout un philologue spécialiste d’anglo-saxon à Oxford. Ses romans, assortis de cartes autographes de la Terre du Milieu, comportent une dimension géographique indéniable [33] . Y a-t-il place pour des marches ?

Au Sud des Terres du Milieu [doc.6], le royaume de Gondor est séparé de ses voisins par des marches fonctionnelles, sans que le mot soit employé dans le texte : il s’agit, au nord, de l’Anorien, qui longe la frontière naturelle des Montagnes Blanches ; à l’est, l’Ithilien est une bande de terre entre la double frontière du Grand Fleuve et des Montagnes Noires. Dans ces zones, l’activité géo-politique est particulièrement sensible [34] .

Mais à plusieurs reprises, la toponymie présente bien, dans le texte anglais, les formes marche, ou encore mark, plus proche de l’origine germanique. Ainsi, au nord de Gondor, un territoire porte-t-il le nom explicite de Marche de Rohan ou Marche des Cavaliers (Riddermark) [doc.6] : cinq cents ans auparavant, les seigneurs de Gondor ont confié à Eorl le Grand ce royaume, qui fédère plus ou moins des tribus semi-nomades [35] . Cet « état à la cohérence encore imparfaitement établie » [36] est une étape intermédiaire entre les terres septentrionales aux limites floues, et le royaume bien constitué de Gondor, parfaitement délimité dans l’espace par ses frontières naturelles mais aussi par son glacis de royaumes vassaux et de terres intermédiaires. Comme il se doit, la fidélité de l’actuel seigneur de la Marche à son suzerain est un enjeu du roman : fidèle emploi des marches historiques.

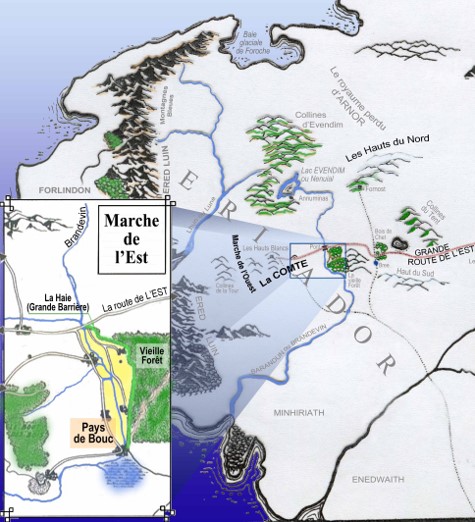

Bien auparavant dans le roman, la Comté, point de départ de la quête de Bilbo et du Seigneur des Anneaux, patrie du paisible peuple des Hobbits [doc.5], est encadrée latéralement par la Marche de l’Est et la Marche de l’Ouest [37] . Cette dernière assure la clôture du pays des Hobbits, gardée par les Tours d’Endessous [38] . Quant à la Marche de l’Est (ou Pays de Bouc), cet espace entre la rivière-frontière Brandevin et la Vieille Forêt fut jadis colonisé par les Brandebouc, fondateurs de Château-Brande. « Petit pays indépendant » ou « colonie de la Comté », toujours est-il que le Pays de Bouc fait bien office de marche défensive : une haie protectrice contre la Forêt, Haute-Barrière, est gardée jour et nuit. Mais les habitants sont considérés « comme des originaux, presque des étrangers » [39] . De façon plus étroite encore qu’autour de Gondor, les marches de la Comté sont donc des zones-tampons, encadrant la région, de manière à la délimiter et la protéger.

Ce principe de clôture voile à peine un puissant appel à dépasser les bornes : Frodon « regardait les cartes et se demandait ce qu’il y avait au-delà de leur bordure : celles qui étaient faites dans la Comté montraient surtout le blanc à l’extérieur des frontières » [40] . La marche constitue tout autant un rempart contre l’extérieur qu’un puissant moteur de propulsion centrifuge. D’ailleurs, Tolkien est fasciné par le blanc de ses propres cartes : selon P. JOURDE, ce « monde imaginaire se nourrit de lui-même, prolifère et s’étend en reculant sans fin les limites du représenté. Ici le blanc est cet appel nécessaire, cette faille vers laquelle tend la création, et sans laquelle elle se figerait. De sorte que les structures spatiales limitées comme le Comté […] doivent s’ouvrir à une structure plus vaste […] laquelle structure ne peut à son tour se saisir dans sa totalité qu’en envisageant une dimension supérieure, jusqu’à excéder les cadres du récit » [41] . Tel est le principe de l’œuvre de Tolkien : aller vers le blanc, outre les marches. De Bilbo aux publications posthumes, l’auteur puis son fils n’ont cessé d’explorer, dans l’espace et dans le temps, cet univers. Et les continuateurs n’ont pas manqué : sans parler du film à succès ni des innombrables pages Internet [42] , compilateurs, linguistes, illustrateurs et même musiciens [43] ont amplifié le roman à leur manière. En grande partie, l’heroïc fantasy est dérivée de ce grand père fondateur. Sans doute est-ce par ce biais que le terme de marche a subsisté dans cet univers [44]

Marches en BD

Même en se limitant à la bande dessinée francophone, recenser tous les albums susceptibles d’évoquer des marches dans le vaste champ de la fantasy est impossible [45] . Nous présentons deux exemples forcément limités, afin de donner une idée de l’emploi du mot.

La Quête de l’oiseau du temps en fait un usage tout personnel. Le tome 1 oppose un paisible havre de paix au monde extérieur : « Sur la turbulente Akbar, au cœur des hauts-plateaux du Médir, un refuge que tous les infortunés tentaient de rejoindre : la ferme du chevalier Bragon. Dehors se jouaient des drames… Dedans, l’ordre semblait régner ! » [46] : le souvenir de la Comté est proche. Mais loin d’être des frontières à franchir pour quérir aventure, les marches sont le lieu même de la quête : le Pays des Sept Marches est constitué de sept royaumes dirigés chacun par un prince-sorcier (Marche des Terres Éclatées, Marche des Voiles d’Écume, Marche des Mille Verts, Marche des lèvres de sable, Marche Blanche…) Le sens originel ne fonctionne pas : ces royaumes indépendants n’encadrent aucun territoire dont ils seraient vassaux et qu’ils défendraient. Ce ne sont pas des zones intermédiaires, mais des pays parfaitement délimités, à la géographie spécifique (marais, forêt, désert, …) et aux peuples homogènes (les Gris Grelets ou les Jaisirs, par exemple, sont des races non humaines, avec une religion qui leur est propre). Le mot prend donc une acception toute particulière, mais conserve deux aspects caractéristiques des marches : la dimension géopolitique (les jeux de pouvoir et d’alliances entre princes-sorciers sont particulièrement complexes) ; le statut de terre d’aventure, prodigue de monstres et d’horreurs, lieu de tous les dangers.

Les Forêts d’Opale [47] , série plus récente et encore inachevée, propose une carte en page de garde, comparable à celle des Terres du Milieu selon Tolkien. Une seule des nombreuses frontières, symbolisées par des pointillés entre les différents royaumes, porte un nom : La Marche. Comme elle borde l’Empire Mardoze, où le héros est prié se rendre à la fin du tome 3, on peut supposer qu’on en saura plus à la prochaine parution…

Jeux de rôle [48]

Reste à aborder les rôlistes. Parmi ceux-là, les amateurs de « Donjons et Dragons » sont probablement les plus férus de Tolkien. Leur toponymie et leurs cartes s’inspirent étroitement de celles de la trilogie. Les marches ont donc été reversées dans leur univers.

Les descriptifs historico-socio-géo-politiques des univers propres à chaque jeu ne sont pas avares de marches. Par exemple, Agone [49] présente parmi la liste de ses « royaumes crépusculaires » la Marche Modéhenne. Les Marches d’Argent [50] (Silver Marches) décrivent une contrée des Royaumes oubliés (un des premiers jeux de rôle à la fin des années soixante), qui connaît ainsi une vie indépendante. Les marches semblent un pilier de la géographie rôliste, y compris dans des univers futuristes cyber-punk comme Berlin XVIII .

Sur neuf rôlistes qui ont bien voulu répondre à mes questions [51] , deux associent le mot à la déambulation ou aux degrés : « Les marches sont souvent des cols ou des routes à flanc de montagne qui donnent l’impression de marche » ; « Les marches représentaient souvent un passage près des montagnes, comme un col, ou un pays montagneux et vallonné. Il fallait souvent y tailler des marches à même la roche pour gravir ces pentes, ces cols. D’où le nom… ». Cette étymologie toute personnelle, outre qu’elle rappelle la Chanson de Roland, a des précédents savants : le Thrésor de la langue françoyse de Nicot (1606) enchaînait dans le même article marches géographiques et marches d’escalier. Le jeu In Nomine Satanis / Magna Veritas use d’ailleurs avec humour de l’ambiguïté entre plusieurs sens du mot (Loki).

Je dois à trois rôlistes de m’avoir signalé la marche de Rohan, et de façon très informée. Cinq d’entre eux ont fait des recherches sur le sens historique pour créer leurs jeux. Ils évoquent « un territoire frontalier et militarisé, dirigé par un marquis » (DB) ou par « un margrave (terme excellent pour un nom de méchant seigneur en jeu de rôle !) » (XD), car il « impressionne plus les joueurs qu’un gentil marquis en bas de soie » (NM). C’est « une terre lointaine, faisant partie d’un ensemble géopolitique cohérent » (DB) dont elle assure la protection tout en restant marginalisée par son côté semi-barbare et ses velléités d’indépendance. Ces maîtres de jeu utilisent pleinement les ressources dramatiques du lieu : « Du fait de son éloignement de la civilisation, la marche permet d’avoir une base pour les aventuriers tout en étant plongé dans un monde déjà sauvage et plein de mystère » (T). Elle est « instable, dangereuse. En gros, c’est un bon endroit pour un jeu de rôle quoi ! » (XD).

Gil Bartholeyns [52] me signale encore Les Marches, jeu de rôle « grandeur nature », dont le manuel de règles s’ouvrait ainsi : « Situé entre l’orgueilleux royaume de Palénor et la cruelle soldatesque des Initiés retranchée dans les Monts de Cendres, le territoire des ‘Marches’ est essentiellement composé de vallées couvertes de sombres forêts, refuge parfait pour sa population de rebelles hors-la-loi » [53] . Mais elles figurent au centre de la carte (p.7), puisque c’est le cœur du jeu.

Au total, quelle que soit l’époque, le mot marche oscille entre un sens centrifuge, conforme aux origines (zone frontière défensive aux confins d’un royaume suzerain), et un sens centripète (terre-carrefour au cœur d’un plus vaste domaine). Dans les deux cas, les connotations aventureuses sont manifestes. Les Marches sont avant tout en marge du plat monde quotidien : cette ancienne erreur étymologique [54] est fructueuse et a peut-être contribué à conserver ce mot jusqu’à nos jours sur les terres de l’imaginaire. Car la polysémie, qui a eu raison du mot dans l’usage courant, ne fait pas peur à la fiction. Proches et étranges, lointaines et étrangères, les marches n’ont pas fini de nous attirer.

Florence PLET,

mai 2004.